7 月 21 日,中国科学院院士欧阳明高在世界动力电池大会上表示,“过去十年,中国动力电池已经实现成本大幅下降,竞争力大幅提升,在结构创新方面异军突起,比如宁德时代麒麟电池、比亚迪刀片电池等等。”

未来中国动力电池产业的发展趋势将是低碳化、高端化、智能化。近年来随着锂离子电池行业的飞速发展,预计 2025 年中国动力电池出货量将超过 1TWh,产值规模超过万亿元。而中国动力电池产业发展的最终目标是通过 100% 绿电,实现电池生产全生命周期的零碳排放。

“未来中国动力电池的创新,要从电池结构创新逐步发展到材料体系的创新,这一过程更加复杂、更需要时间积累,但这也是全球动力电池创新的制高点。”

针对动力电池产业的智能化,欧阳明高将其概括成智能设计、智能制造、智能控制三方面。“智能化在动力电池产业大有可为。最终,我们要研发制造出新一代智能电池,实现动力电池从材料选择、电池设计、制造、使用、回收的全链条智能化。”

从技术角度来看,固态电池将是最值得重视的技术。欧阳明高指出,目前日本、韩国、美国在电池技术领域取得了重要的进展,中国电池产业也要加大创新力度,通过全球协作解决全固态电池的关键材料问题、界面问题以及复合电极制备问题。

事实上,固态电池就是指采用固态电解质的锂离子电池,被认为是液态电池的下一代技术,目前已成为动力电池的重要发展方向。固态电池拥有更为稳定的电解质机械和化学特性,静态及循环寿命将得到极大提升;对温度不敏感,能在-50℃-200℃温度保持放电功率,可以极大程度缓解冬天电池容量衰减的问题;能量密度得到极大提升,预计能达到当前三元锂电池的 2-10 倍,预计 2025 年进入固态电池道路实测或量产应用阶段。

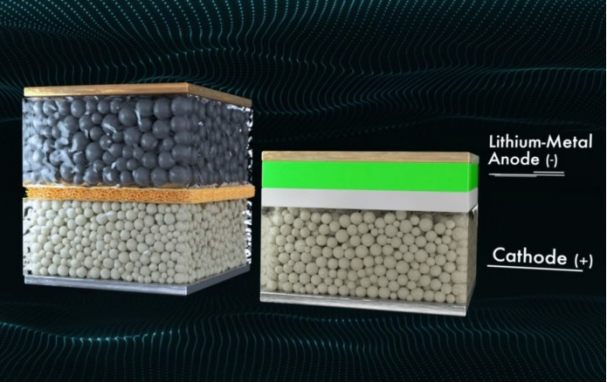

工作原理上,固态锂电池和传统的锂电池并无区别,两者最主要的区别在于固态电池电解质为固态,相当于锂离子迁移的场所转到了固态的电解质中。

按照电解质材料的选择,固态电池可以分为聚合物、氧化物、硫化物三种体系电解质;而按照正负极材料的不同,固态电池还可以分为固态锂离子电池、固态锂金属电池(以金属锂为负极)。

在产业链方面,固态电池产业链与液态锂电池大致相似,两者主要的区别在于中上游的负极材料和电解质不同,在正极方面几乎一致。

从当前情况来看,固态电池应用之路困难重重,主要存在这几大痛点:

1.供应链重塑:固态电池相比现有成熟的液态锂电池技术变更巨大,需重塑本就极其复杂的锂电池供应链,任重道远。2.降低成本:固态电池采用的预锂化硅碳负极或远景金属锂负极、高镍正极、固态电解质等新科技材料生产成本远高于目前对应的材料,降本之路极其艰巨漫长。3.快充效率不佳:固态电解质导电率仅为电解液十分之一,快充效率不佳,严重影响实际应用。

目前,尽管国内企业在固态电池方面不及日本、德国、美国等起步早。但越来越多的企业已经参与其中,参与主体包括赣锋锂业、宁德时代等电池企业;更有其他领域企业看好固体电池跨界投资,如以汽车零部件为主的万向集团、新能源汽车企业比亚迪等。随着产业链的逐步成熟以及技术端的持续突破,国内在固态电池领域有望逐步站上国际舞台,与海外企业同台竞技。

车市纠偏2023:“掀桌子”无赢家,“非油即电”似是而非

作者:管宏业

一季度还没过去,不少汽车企业却有了一种大厦将倾、惶惶不安的感觉。

市场动荡之剧烈,全面竞争之内卷,都远超人们预期。当雪铁龙的旗舰轿车降到12万元,当日产的顶梁柱车型降到了7万元区间,人们明白,过去的时光再也回不去了。

如果说特斯拉点燃了大降价的第一把火,那湖北车市则是火上浇油,实现了彻底燎原。几乎所有汽车品牌都撸袖子、掀桌子,事情开始朝着不受控的方向发展。

掀桌子没有赢家

惨烈的价格战后,无论品牌价值还是产品价格,几乎每个品牌都面临缩水,指导价已经没有太多意义。

这场价格战会持续多长时间?或者说,各家企业还要失血多久?成为当下每个从业者最关心的话题。

在我看来,掀桌子的时间不会持续太久。所谓大降价,当然不排除有些车企是拿着真金白银去掀桌子,但也有一些车企借势玩套路,更有一些企业则是为了从资本市场圈钱,掀桌子的出发点不同,持续时间也会不同。但有一点可以确定,基于国内汽车企业大多是上市公司,由此可以大概判断持续时间。总而言之,当企业各自的问题得到了解决,或者说,掀桌子也无法解决时,闹剧就会结束。

应该说,既然掀了桌子,各家付出的代价不可谓不小。但效果究竟如何,现在来看似乎并没有达到预期。

根据乘联会数据,三月第二周全国乘用车销量为31万辆,环比第一周竟然下滑了4万辆。按理说进入3月后,价格战火焰是越烧越旺,消费也应该水涨船高。但从数据来看,持币待购的情绪却在加剧。车企持续失血,但消费者却在驻足观望,大降价可谓是赔了夫人又折兵。

可以理解,大降价的初衷是牺牲短期利润保市场份额。但你降我降他也降时,市场就会出现买涨不买跌的悖论。涌入降价的产品越多,下单购买的决心就越不坚定。特别是存量市场时代,该买的人总是会买,不需要的人降价再多也难以刺激。

将视线放的更远,2023年在楼市阴晴不定,出口订单暴跌,地缘政治博弈升级的情况下,居民预期收入与消费信心都远谈不上乐观,大降价对车市的刺激作用被严重高估了。

僵持局面下,对于所有参与者来说,都没有赢家——一旦形成失序状态甚至是恶性竞争状态,受伤的就不仅是一家或几家企业,而是对整个汽车产业的伤害。

“非油即电”似是而非

价格战洗礼下,每个板块都在承压,但日子最不好过的,无疑于那些小型和紧凑型燃油车。

早在去年,油车颓势就已经非常明显。2022年,国内新能源车大幅增长81.4%,实现了近240万辆新增量;相比之下,燃油车销量为1470万辆,相比上一年跌去了280万辆。

相比国内,欧洲上演了更加激进的一幕。今年2月14日,欧洲议会通过历史性决议,决定2035年完全停售新的燃油轿车和小货车。但决议存在不确定性,3月13日,德国、意大利等六个国家提出,反对欧盟的内燃机禁令。两派观点交锋非常激烈。

在国内,虽然没有出台类似决议,但围追堵截燃油车的声音正甚嚣尘上。有人说:开燃油车,难道只是为了闻汽油味。类似言论在碳中和的大背景下,听上去也算合理公正。

问题在于,无论是供给端还是需求端,在中国这个广袤的大市场,燃油车都还有存在发展的相当必要性。

2020年,国务院办公厅发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,规划预期,到2025年,新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右;力争经过15年持续努力,纯电动汽车成为新销售车辆的主流。

相比规划,这两年国内新能源车发展态势远超预期。2022年,我国新能源汽车产量达705.8万辆,约占全球新能源汽车产量的60%以上;动力电池产量达545GWh,约占全球动力电池产量的77.9%;今年1-2月,国内新能源车销量达到93.3万辆,同比增长20.8%,市场渗透率达到25.7%。

很显然,我国新能源汽车不仅在全球市场中已经处于引领地位,从市场角度而言,在政策力推下,新能源车的上量和普及速度都远超预期。

发展快,并不意味着电车就能够在短时间内全面取代油车,更不应该有“非油即电”、油电势不两立的误判。可预见的未来,电车具备大规模代替油车的实力,但并不是完全取代。我认为,未来相当时间内,油电并存仍将是相当一段时间内车市主旋律。

这源于以下三重判断。

首先是用户多元需要,道路造就汽车。

中国领土纵深广袤,消费层级多元多样,远不是欧盟任何一个单一国家可以比拟。或许可以这样类比,北上广等一线城市相对于三四线城市的消费落差、房价落差有多大,汽车消费的需求差异就有多大。

更不用说,从海南三亚北纬18度,到黑龙江漠河53度,中国陆地南北横跨5000公里,基于电车的物理特征,根本不可能在极寒天气下保证续航。对国内相当部分地域使用者来说,油车都是刚需。

其次,电车发展有上线,油点混合多种能源共存。

按照中汽协预计,2023年我国新能源预计销量有望超过900万辆。

很显然,今年新能源车仍将保持快速增长。倘若以900万辆计,相比去年688万辆,增幅为30.8%。值得注意的,在电动汽车总量已经相当大的基础上,未来电动汽车增长率会大幅下降。

也就是说,在去年26%的市场渗透率基础上,电车还将继续增长,但不可能无限扩张;基于中国多元消费需求,电车与油车很有可能达到60:40的平衡。

实际上,《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》早已明确,深化“三纵三横”的研发布局,纯电动汽车、混合动力汽车、燃料电池汽车为“三纵”,搭建整车技术创新链。针对当下的电车热,今年初,中科院院士欧阳明高提出,2025年将出现动力电池产能周期性过剩现象。

正如先进储能材料国家工程研究中心主任钟发平所说,过去单一动力、单一能源包打天下的时代已一去不复返了,未来油电混合等多种能源动力共存、融合发展的时代即将来临。

第三,基于产业链成熟度的考虑。

一方面,虽然当下能源车辆的产销数据可观,但对于车企而言,除特斯拉意外,普遍并未实现盈利。无论是资本圈钱造车,还是赔本赚吆喝买车,当下的新能源车模式显然不可持续。

另一方面,国内拥有超过4000万辆的庞大燃油车产能,以及更加复杂多元的供应链体系。无论是基于产业链健康还是产业工人安危角度考虑,都不适宜快速清退燃油车。

更不用说,如果做不到全生命周期的节能减排,发展新能源汽车的意义将会大打折扣。基于中国独特的以煤电占据绝对主导的能源供给形势来看,如何用可持续的方式为电动车提供干净的电,又是一个更大的命题。

不管出于何种目的,大声鼓噪“电车全面替代油车”的观点,不过是似是而非的伪命题。

油车电车都是汽车,二者存在竞争关系,但绝不是非此即彼。买燃油车绝不等同于智能手机时代买功能机,两个概念完全不同。虽然电车更多围绕智能化展开,而油车的智能化也在逐步进行中。

油车与电车是一种能源上的互补关系,而不是升级。刻意制造电车和油车的对立,对谁来说都不是一件好事。

【本文来自易车号作者人汽,版权归作者所有,任何形式转载请联系作者。内容仅代表作者观点,与易车无关】

如何应对新能源车价格持续上涨?

受疫情及国际局势等因素影响,锂、镍等动力电池原材料价格持续上涨,以及供应链中断等情况,导致国内新能源汽车价格自去年年底至今上涨2-3轮,直接拉高了消费者购车成本。这对于供需双方来说,都不是好消息。如果涨幅较小,可能一些消费者还能接受,但涨幅过大,消费者承担不了,可能就会直接影响购买新能源车的决策,进而影响新能源市场整体发展。

要解决新能源车价格飙升的问题,首先就要解决动力电池原材料价格浮动,但是从目前来看,这种市场供需很难在短时间内改变,长期来看,解决这一问题最好的方式或是坚持电池技术和材料多元化发展,摆脱当前锂等原材料的束缚。

近日,国家发改委副主任林念修在中国电动汽车百人会论坛中就提出,巩固锂离子电池技术和产业优势,加快发展钠离子、无钴、固态电池、燃料电池等新型电池技术,促进电池技术和材料多元化,并且,鼓励中外企业创新合作模式,有效缓解稀有金属、稀缺金属资源供给矛盾。

宁德时代董事长曾毓群也认为,“碳中和”催生了万亿瓦时级的电池需求,推动了新能源产业蓬勃发展,新的应用场景不断产生,给了不同技术施展的舞台。多元化的技术路线,也将助力产业长期稳定发展。

事实上,当前市场中的新能源车型采用的动力电池基本上由磷酸铁锂以及三元电池组成。今年前2个月,我国动力电池装车量累计29.9GWh,同比累计增长109.7%。其中,三元电池装车量累计13.1GWh,占总装车量43.8%,同比累计增长50.6%;磷酸铁锂电池装车量累计16.7GWh,占总装车量55.9%,同比累计增长203.1%,呈现快速增长发展势头。值得注意的是,磷酸铁锂电池装车量在2月份首次超过了三元电池。

除上述两种主流电池之外,钠离子电池、无钴电池、固态电池以及燃料电池也有所发展。

去年7月29日,宁德时代发布旗下第一代钠离子电池,同时,锂钠混搭电池包也在发布会上首次亮相。这是基于“双碳”经济以及新能源产业进入到多层次、多类型、多元化发展阶段,新能源汽车市场对电池提出的差异化需求。

钠离子电池有着与锂离子电池相似的工作原理,主要通过钠离子在正负极之间的嵌入、脱出实现电荷转移,但钠离子体积较大,在材料结构稳定性和动力学性能方面要求更严苛,这也成为钠离子电池迟迟难以商用的瓶颈。

基于材料体系突破,宁德时代研发的第一代钠离子电池具备高能量密度、高倍率充电、优异的热稳定性、良好的低温性能与高集成效率等优势。其电芯单体能量密度高达160Wh/kg(根究宁德时代的规划,下一代钠离子电池能量密度研发目标是200Wh/kg以上);常温下充电15分钟,电量可达80%以上;在-20°C低温环境中,也拥有90%以上的放电保持率;系统集成效率可达80%以上;热稳定性也远超国家安全标准。

在制造工艺方面,钠离子电池可以实现与锂离子电池生产设备、工艺的完美兼容,产线可进行快速切换,完成产能快速布局。目前,宁德时代已启动钠离子电池产业化布局,2023年将形成基本产业链。

目前行业内使用的磷酸铁锂电池成本较低,但另一方面能量密度通常在170-180Wh/kg;而三元体系的能量密度最高可达250wh/kg以上,但三元材料中使用了钴元素,受制于蕴藏量与开采量,钴元素的国际市场价格极其不稳定,并长期保持在高位。

无钴的技术路线,主要是为了平衡用户对长续航、高安全、高快充、低成本的特性的均衡追求,基于三元体系上衍生出来的NMX的无钴路线,无钴材料可实现高能量密度电芯的产品设计。

据了解,蜂巢能源的无钴材料实现了钴元素的零化,从而完全不受钴市场的影响,并实现低成本化,同时其能量密度可与三元材料持平。故从长远看,无钴电池相比磷酸铁锂技术方向和三元电池技术相比,具有巨大的竞争优势,是行业发展的不可替代趋势。

由蜂巢能源H平台的无钴正极材料所打造的电池产品,常温下无钴电池的循环寿命可达到2500次以上。能量密度方面,无钴电池目前可以做到240~245Wh/kg,远高于主流磷酸铁锂电池的170~180Wh/kg水平,也十分接近811体系三元锂电的240~250Wh/kg水平。

值得一提的是,搭载蜂巢能源无钴锂离子电池的欧拉樱桃猫,在去年成都车展上已经亮相,采用的是82.5kWh无钴电池组,NEDC续航为600km,这也是全球首款搭载无钴电池的新能源车,预计在今年年内上市。

需要注意的是,松下电器总裁楠见雄规近期表示,松下将力争在三年内实现无钴电池的量产。这就以为着无钴电池存在一定的市场需求,但是否会大批量装车还需要时间来检验。

固态电池则是以固体作为电解质和导电介质的电池,这种电池在原料和生产路径上都和目前普遍采用的液体电解质电池存在着巨大的差异。固态电池根据固化程度的不同可以分为半固态、准固态和全固态电池。

中国电动汽车百人会副理事长、中国科学院院士欧阳明高表示,2025年是液态电池向固态电池过渡的关键期,我国动力电池产业化的目标为,到2025年,液态体系电池单体能量密度将达到350Wh/kg;2030年,液态电池向固态电池过渡的固液混合体系电池单体能量密度为400Wh/kg;2035年,准/全固态体系电池单体能量密度将达500Wh/kg。在2030年,预计国内全固态电池占比不会超过1%。

从目前来看,固态电池仅发展在半固态电池阶段,最早装车的是蔚来ET7。根据近期曝光的消息显示,蔚来ET7采用的是卫蓝新能源提供的单次充电续航1000km的混合固液电解质电池。该电池预计于今年年底或明年上半年开始量产。

在能量密度方面,固态电池通过化学成分,可以减少40%的体积和25%的重量。以宁德时代的固态电池专利技术为例,最终有望突破500Wh/kg的能量密度。

在安全性上,固态电池相较于目前的液态电解质电池有着不可燃、不挥发、不腐蚀以及不漏液等优点,即便是在高温环境下也不会发生副反应。另外,固态电池在结构上有着更强的温度适应性,使用寿命相较于液态电池也更长。

从理论上来看,固态电池可以解决绝大多数目前液体电解质电池令人头疼的问题,在量产、商业化等方面还有一定难度。

3月23日,国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划(2021-2035年)》,其中就提出支持氢燃料电池技术发展,并计划到2025年,燃料电池车辆保有量约 5 万辆。此外,该规划还首次明确了氢能是未来国家能源体系的重要组成部分,再生能源制氢是主要发展方向。

日韩车企在该氢燃料电池领域布局时间长,产品也相对更为成熟。国内则是上汽集团在FCEV领域投入较早,投资专门研发氢燃料电池系统的氢捷科技,上汽大通还发布了燃料电池MPV—EUNIQ 7。

写在最后:从现阶段来看,解决新能源车价上涨问题最好的方法是保证供应量以及稳价格,加强锂、镍、钴等资源保障体系建设,加快构建开发采购并举,国内国际互济的多元化保供体系,维持市场供需。长期来看,需要电池技术的不断突破,寻找更加符合市场需求的原材料。

钒电池、钠电池、磷酸铁锂电池为啥“捡漏”唱主角?

钒电池、钠电池、磷酸铁锂电池为啥“捡漏”唱主角?

据国家能源局网站消息,国家能源局综合司近日就《防止电力生产事故的二十五项重点要求(2022 年版)(征求意见稿)》征求意见。其中提出,中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池,不宜选用梯次利用动力电池;选用梯次利用动力电池时,应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

征求意见稿的发布是对电化学储能行业发展的规范性约束,是实现电化学储能大规模产业化的必要保障。其中对锂离子电池储能电站的要求最严苛,设备间不得设置在人员密集场所,不得设置在有人居住或活动的建筑物内部或其地下空间。今后相关企业在投建电化学储能电站时,将不得不综合考虑多方面因素,真正将电化学储能作为实用化设施,这将对整个行业发展起到规范约束作用。

在新能源车需求快速释放以及电池厂与中游环节排产不断攀升的过程中,上游来看无论是海外国内还是精矿锂盐,短期几乎没有快速释放的超预期增量,上游锂或成为决定供给的关键环节;供需决定锂价高位持续性超预期,拍卖的矿权与精矿价格加之不断上涨的精矿实际成交价,有力支撑了锂价高位,甚至中下游或将放大紧缺与价格;与之相应的产业链利润持续上移,拥有优质锂资源、自供率高及一体化锂企业绩大幅增长且兑现且超预期。

当下,全球新能源汽车的发展推动动力电池需求持续暴涨。业内预计,2025 年全球新能源汽车渗透率有望持续攀升至 20%,与之相对应动力电池需求将持续强劲,预计到 2025 年,全球动力电池需求量将超过 1200GWh,加上 小 型 电 池 和 储 能 电 池 , 合 计 出 货 量 将 超 过SNE Research 预测,到 2023 年,全球动力电池的缺口约为 18%,到 2025 年,缺口将扩大到约 40%。面对原材料价格上涨及其带来的风险,除了在源头“抢占”资源之外,动力电池企业业务逐渐扩展至全产业链,寻求材料的循环利用价值,尤其是在动力电池回收领域的布局。

“我们现在的锂资源可采储量,轿车能做到 30 亿辆车,中国估计到 2040 年、2045 年大概就是 3 亿辆新能源轿车。而且到了一定程度,材料就可以开始循环,我们估计在 2050 年应该有一半的材料都是循环来的。”中科院院士欧阳明高表示。

事实上,由于大规模电池材料回收和再循环相关的成本将远低于购买额外的电池制造原材料,从动力电池企业到回收企业,也把目光瞄准动力电池回收这一赛道。

梳理 A 股市场上部分锂电池高增长的股,以下个股具备较高的成长空间:金浦钛业000545、六国化工600470、神火股份000933、丰元股份002805、新洋丰000902、寒锐钴业300618、盛新锂能002240、西藏矿业000762

以上仅作个人观点分享,供有缘人头脑风暴,切忌模仿操作,祝收藏+点赞+关注+分享的朋友天天吃肉、一路长虹!